當「果味」越來越「安卓」:行動作業系統殊途同歸的背後

在瞬息萬變的科技領域,創新與模仿之間的界線總是模糊不清。特別是當我們談論兩大行動作業系統巨頭——蘋果的 iOS 與 Google 的 Android 時,這種現象尤為顯著。多年來,兩者各自發展,塑造了截然不同的使用者體驗和設計哲學。然而,隨著時間的推移,我們越來越常看到,一個平台推出的某些功能,不久後便以某種形式出現在另一個平台上。這種「殊途同歸」的趨勢,尤其體現在蘋果近年來在 WWDC(全球開發者大會)上展示的一些新特性,在許多資深科技觀察家眼中,這些功能散發著濃厚的「安卓」氣息。

這並非新鮮事,科技產業的發展本就充滿了借鑒與演進。早期的個人電腦作業系統、網路瀏覽器,甚至智慧型手機誕生之初,各家廠商都在摸索最佳的互動方式與功能集合。成功的設計模式和實用功能自然會被競爭對手研究、學習,乃至於融入自己的產品之中。然而,當討論來到 iOS 和 Android 時,這種互相「啟發」的過程往往會引發額外的關注,原因在於兩者龐大的用戶基礎、鮮明的品牌形象以及長期以來被視為競爭對手的關係。每一次一方引入了被認為是另一方「首創」或「特色」的功能時,總能引發社群的熱烈討論。

功能融合:是模仿還是必然?

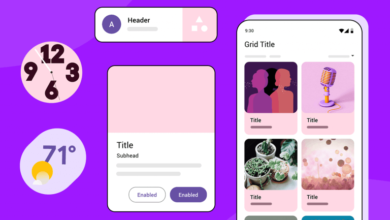

檢視過去幾年 iOS 的更新,我們可以發現一些顯著的例子,這些功能在 Android 平台上已經存在多年,甚至被視為其核心優勢。例如,更為豐富和可互動的主畫面小工具(Widgets)的引入,雖然蘋果的版本有其獨特之處,但其基本理念——讓使用者在不進入應用程式的情況下獲取資訊或執行簡單操作——在 Android 世界早已普及。又如,在通知管理方面的改進,分組、摘要、勿擾模式的彈性設定等,這些都是 Android 長期以來不斷優化的地方,iOS 也逐步迎頭趕上。

再看多工處理的方式。雖然 iOS 在應用程式切換和分割螢幕方面一直有自己的設計邏輯(iPadOS 的表現尤為明顯),但 Android 在同屏顯示多個應用程式、畫中畫模式等方面的探索起步更早,也提供了更多樣化的選項。iOS 後續在這些領域的迭代,很難說沒有從 Android 的實踐中汲取靈感。此外,檔案管理的開放性、系統級的應用程式間協同能力(例如更強大的「分享」功能)、乃至於輸入法的高度客製化選項,這些曾經是 Android 相對於 iOS 的顯著差異點,如今在 iOS 上也看到了程度不一的演進。

這些功能上的「融合」,究竟是單純的模仿,還是技術發展和使用者需求趨於一致的必然結果?從某個角度看,部分功能的出現確實像是蘋果對 Android 成功經驗的回應。Android 開放的特性鼓勵了客製化和多樣性,滿足了部分使用者對個人化體驗的渴望,而 iOS 過去相對封閉的環境雖然保證了統一性和流暢性,但也限制了彈性。當越來越多使用者表達對某些功能的渴求時,無論這些功能最初在哪個平台流行,將其引入自己的生態系統都成為一種順應市場需求的選擇。

競爭與演進:誰受益?

行動作業系統市場已經高度成熟,基礎功能集的趨同是不可避免的。使用者期望他們的智慧型手機具備某些基本能力,無論是哪家廠商出品。高效的通知管理、便捷的多工處理、豐富的個人化選項,這些不再是差異化競爭的核心,而是必備的要素。在這種背景下,雙方都在不斷完善自己的產品,取長補短。蘋果憑藉其優秀的硬體整合、流暢的效能和嚴密的生態系統吸引用戶;而 Android 則以其開放性、高度的客製化和廣泛的裝置選擇贏得市場。功能上的互相借鑒,可以看作是雙方為了提供更全面的使用者體驗而進行的「軍備競賽」。

這種競爭最終的受益者是廣大使用者。無論你選擇哪一個平台,都能享受到越來越多樣、越來越便利的功能。曾經需要「越獄」或安裝第三方啟動器才能實現的客製化效果,如今在官方系統更新中即可獲得。曾經在不同平台間切換會遇到的功能斷層,如今也越來越小。這推動了整體智慧型手機體驗的提升。同時,當基礎功能趨於一致時,廠商們就被迫在更深層次、更前沿的領域尋找新的創新點,例如人工智慧的應用、跨裝置的無縫協作、或者全新的互動模式(如空間運算)。

當然,實現方式的差異仍然存在。即使是相同的功能理念,蘋果和 Google 的實現往往帶有各自平台的基因。iOS 的功能集成通常更加緊密,設計風格更統一,強調易用性和直觀性;而 Android 則可能提供更多的選項和更高的自由度,允許用戶進行更深層次的調整。這種實現上的不同,使得即使功能類似,最終帶給使用者的感受依然有所區別,這也構成了不同平台繼續吸引特定用戶群體的理由。

未來的展望:差異化何在?

隨著核心功能的日益趨同,iOS 和 Android 未來的差異化競爭將更多地體現在哪些方面?生態系統的黏性無疑是一個關鍵。蘋果的硬體、軟體和服務(如 iCloud, iMessage, Apple Pay 等)構建了一個強大的護城河,用戶一旦深入其中,轉換成本較高。Android 雖然裝置廠商眾多,生態系統相對分散,但 Google 也在透過其服務(如 Google Assistant, Google Photos, Google Pay 等)以及與硬體夥伴的緊密合作來增強用戶黏性。

人工智慧將是下一個重要的戰場。雙方都在大力投入 AI 技術,試圖讓裝置變得更聰明、更懂使用者。這不僅體現在語音助理的智能化,更深入到系統層面的優化,例如預測使用者行為、自動化任務、以及在照片、影片處理等方面的應用。AI 的能力和整合程度,可能會成為未來平台差異化體驗的核心。

隱私和安全也是使用者越來越關注的焦點。蘋果一直將用戶隱私作為重要的賣點,並在系統設計上採取了嚴格的措施。Android 也在不斷加強隱私保護能力,但由於其開放性,面臨的挑戰更為複雜。哪個平台能更好地平衡功能與隱私,將會影響用戶的選擇。

總之,iOS 和 Android 之間的功能互相借鑒是行動科技發展的自然現象。這不是簡單的抄襲,而是產業成熟、使用者需求趨同以及激烈競爭共同作用的結果。它推動了整體智慧型手機體驗的進步,讓使用者成為最終的贏家。未來,雙方的競爭將從基礎功能的疊加轉向更深層次的技術整合、生態系統的完善以及在 AI、隱私等前沿領域的創新。我們樂見這種健康的競爭,它將不斷塑造更智慧、更便捷的行動生活。